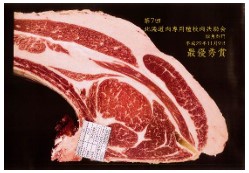

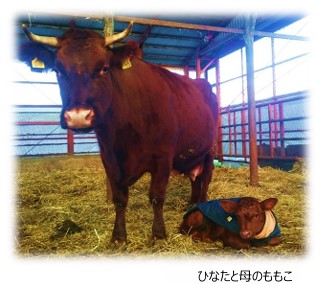

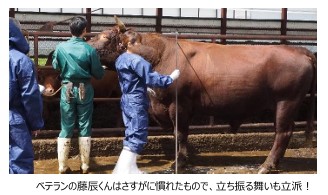

人も牛もしあわせに

おいしいね、そう笑顔で食べてもらえる牛にしてあげたい。

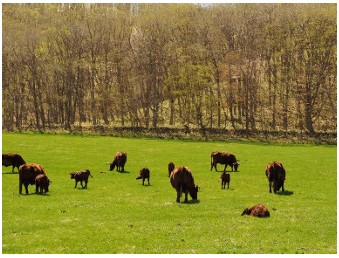

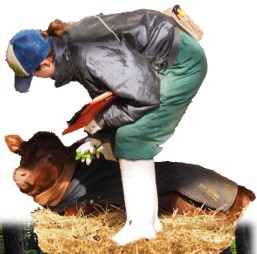

穏やかに健やかに育った牛はおいしい、きっとそうではないかと思うので、私たちも穏やかに牛に接するように心がけています。

最近、アニマルウェルフェアや有機畜産、自然農法などについて考えることが多々ありました。

私たちの牧場がどうして飼料や牛の飼い方にこだわりを持つようになったのか、そのきっかけを思い返すいい機会にもなったので、ちょっと長くなりますが今回は牧場のあゆみを含めながら、有機畜産について書こうと思います。

有機畜産の講習会に参加しました

去る2月10日、JAS有機指定講習会が十勝で開催されるということでご案内をいただき、まず有機畜産とは何か、実際に日々の作業として牧場でどのようなことをしなければならないのかなどを勉強するために、上田代表と現場担当の中村、販売担当の上田で参加して参りました。

自分たちの牧場を客観的にみるいい機会になりました。

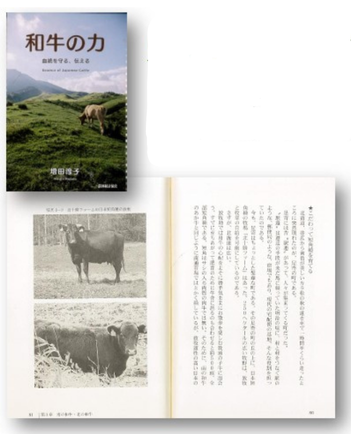

有機畜産のはじまり

有機畜産のはじまり

日本では1940年代に農薬や化学肥料を用いた近代農業が始まり、農業基本法が制定された1961年には「機械化、化学化、大規模化」の近代農業を推進されるようになりました。

そんななか、欧米のオーガニックの動きもあり、当時農協役員だった一楽照雄さんという方が、豊かな地力と多様な生態系に支えられた土壌から生み出されたあるべき農業のあり方を考案し、日本で1971年に「オーガニック」を「有機農業」と呼び始めたそうです。

農業も効率重視だった高度成長期

弊社で牛を本格的に飼い始めたのは昭和55年(1980年)。

高度成長期から国内でも食肉の需要が急増していたという背景で、足寄町でも肉牛生産のための牛舎建築等の補助事業が組まれ、声がかかったことがきっかけでした。

牛の飼養管理方法から農機のメーカーまで、農協より手とり足とり指導がありました。

それは“立派な牛舎を建て、配合飼料を給与し、効率良く牛肉生産をする”まさに工業的な食料増産のためのマニュアルでした。

手間を抑え、効率重視の手法は、画期的なものでした。

遺伝子組み換え作物や抗生物質を使った配合飼料、増体を良くする成長ホルモンなども当時のトレンドでした。

推奨されていた牛の飼い方への疑問

成長ホルモンは、乳牛に投与すると乳量が30~40%増量するのだそうです。

5年前に有名な酪農家を視察した際にも実際に使用されていました。

肥育牛でも増体効果があり、当時日本国内でも牛の耳にタブレットを埋め込むタイプの成長ホルモンがアメリカなどから輸入されていたそうです。

そんななか、平成2年にヨーロッパで試験的に成長ホルモンを大量投与した牛の牛肉を食べ、幼い女の子がとても早く性成熟したとのニュースがあり、日本でも新聞に載りました。

成長ホルモンはいわゆる女性ホルモンです。

この頃、どのくらいの量を投与したらいいか曖昧な時期でした。

牛への成長ホルモン大量投与の試験をしていたヨーロッパで、廃棄処分になるはずだったその牛の牛肉が、業者の横流しで一般流通し少女の口に入ったのです。

これを知った上田代表は、当時業界で推奨されていた成長ホルモン剤使用に違和感を覚えました。

自然農法という考え方との出会い

自然農法という考え方との出会い

平成4年に、日本で初めて水道の蛇口につける人間用の浄水器を作った方と上田代表が知り合う機会がありました。

その方は、ワクチンを打ったこともなければ風邪などで薬を飲んだこともないという方だったそうです。

その方から自然農法という考え方があることを学びました。

遺伝子組み換え作物への不安

平成7年には、アメリカの企業が開発した遺伝子組み換え技術によって栽培された飼料用トウモロコシの国内輸入が始まりました。

遺伝子組み換え作物とは、とても威力のある除草剤を使用してもその除草剤に負けずに育ち、しかも虫がその作物を食べると死んでしまうのだそうです。

作物を作る際、雑草や虫の害は農家の悩みの種でしたが、ラウンドアップという除草剤と遺伝子組み換え作物の種を使用すると、その手間がなくなるのです。

画期的な技術で、ヒトが食べても問題ないとアメリカで広まり、その技術で作られた飼料用トウモロコシが今まで輸入していたものに代わり日本に輸入されるようになりました。

それは、日本の家畜のえさになるトウモロコシが、遺伝子組み換えトウモロコシになるということだったのです。

独自で飼料確保へ

しかし、本当になんの影響もないか不安だった上田代表は、非遺伝子組み換えのトウモロコシを求め、茨城県の港で入手できることを知り、取り寄せて使いました(その後、北海道の港に着く鶏用非遺伝子組み換えの丸粒トウモロコ

シを牛用に入手するしくみを作ります)。

その頃から、既製品の配合飼料を給与するのではなく、単味配合といって自身で飼料設計(栄養バランスを考え、なにをどれだけ給与するかという計算)をした飼料づくりを始めます。

飼料メーカーと共同で、安心して牛に給与できる原料を使った子牛用飼料の商品開発もしました。

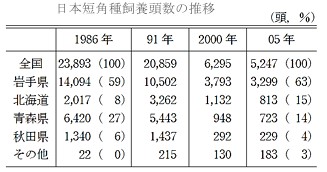

有機畜産の現状

有機畜産の現状

こだわりを持ち、安全な畜産物をつくっている生産者はたくさんいると思います。

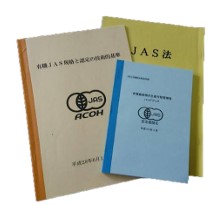

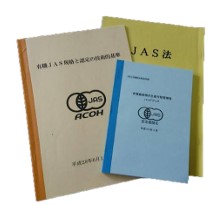

しかし、法律上、有機と言っていいものは、農水省の有機JAS規格の認定を受けたもののみです(これは海外のオーガニック認定を参考にしながら作られ、

JAS法に基づきます)。

認定を受けるためには多くの決まりがあり、有機認定を受けている国内の畜産物はほとんどありません。

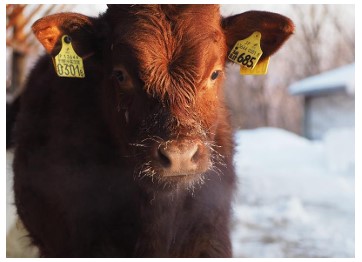

肉牛で有機認証を受けるためには、有機飼料給与(化学肥料や遺伝子組み換え作物を使用しない、抗生物質を添加しないなど)や、野外の飼育場の確保、健康管理、出荷やと畜まで細かく技術的規約があり、それを記録管理し、毎年調査を受ける必要があります。認定・格付を受けたものだけがJASマークを表示し、有機と表記することができます。

食卓の笑顔を思いながら

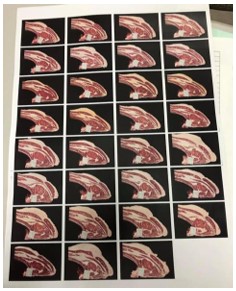

安心して口にでき、食べたとたんに笑顔になれるようなおいしいお肉を生産すること。

そんなお肉はきっと穏やかに健やかに育った牛のお肉だと私たちは考えています。

「人も牛もしあわせに」できる牧場でありたい。

有機認証の有無にかかわらず、それは大前提です。

ただ、世界的な流れとニーズ、また、より良い牛飼いをするための飼養管理の研究のためにも、トレーサビリティに取り組むべきではないかと考える様になりました。

まだまだ準備段階で時間はかかると思いますが、よりよくなりたい。

そんな気持ちを胸に、少しずつ進んでいきたいと思っています。