短角牛はなぜ季節繁殖が主流なのか

1月は行く 2月は逃げる 3月は去る

と言いますが、早くも本年も二か月半が過ぎてしまいました。

また今年も分娩ラッシュの到来です。

牛の妊娠期間はおよそ280日。

短角牛は東北と北海道の一部で飼養されており、夏は放牧、雪の積もる冬の間は牛舎で飼われる夏山冬里のかたちをとる生産者がほとんどです。

私達の牧場でも、5月~11月の放牧期間中に繁殖雌牛と種牛を一緒に放牧し、ほとんどの雌牛はその間に本交(自然交配)によって妊娠します。

そのため、分娩時期は翌年の3月~7月の間におよそ集中します。

産まれる時期がかたまっているということは、お肉になるために仕上る時期もかたまってしまうということです。

一年を通じて出荷をしようとすると、夏頃には仕上っている牛が、冬の出荷まで待機していなければならないので、その間にちょっと余分に脂肪をまとった牛が出てきてしまい(寒い地方の牛なので、秋から冬にかけて厚着をしているとい

うことなのですが)、お客様にはうーんと思われる方もいらっしゃると思います。

この分娩時期の集中を緩和できないだろうかと、時期をずらして冬季の牛舎で種付けを行う牛もいます。

しかし、牛舎で繁殖を行うと、牛が怪我をしやすいというデメリットがあります。

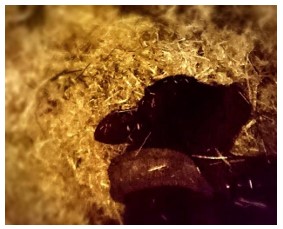

牛舎の床はコンクリートで、その上に敷料を敷いています。

種雄牛は、1トン近い体重を後足2本だけで支え、乗駕するという行動をするので、いくら敷料を敷いているとはいえ、固く滑りやすい牛舎での本交は足を痛めてしまうことが多々あるのです。

また、発情した雌は他の雌牛に乗駕をするという行動をとります。

これは牛独特の性質で、なぜ雌同士で乗り合うのか未だ解明されていません。

人が牛の発情を発見し管理するという目的ではわかり易く、便利な行動でもあります。

ただ、放牧地のように広く、足に優しいところでならいいのですが、狭い牛舎で発情をすると、他の牛まで巻き込まれて怪我をすることがあります。

では、冬の間は、人工授精したらいいのではないか。

今や牛の世界では人工授精が一般的で、国内の乳牛の99%と和牛の90%以上が凍結精液を用いて人工授精されています。

優れた種雄牛の精液を採取・希釈し、ストロー詰めして凍結保存することにより、種雄牛が移動しなくても、例えば九州の種雄牛の子孫を全国で一気に増やすことも容易なのです。

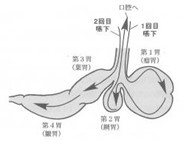

人工授精とは、発情した雌牛に融解した凍結精液を人工的に注入することです。

地方特定品種の短角牛でも改良センターや大学などで精液を採取し、種の保存や新たな種雄牛を生み出すために凍結精液が作られていますが、一般にはなかなか入手することができません。

人工授精による短角牛産子も全くいないわけではありませんが、短角で本交が主流なのは、まず短角牛の凍結精液の流通がほぼないからともいえるかもしれません。

そして、分娩時期をコントロールし冬に生まれた子牛は、寒さゆえ病気になり易く、暖かい時期に生まれた牛に比べ、虚弱な子牛にな

りがちです。

私達の牧場では、できるだけ抗生物質や科学薬品を使わずに免疫力を高め、健康に牛を育てることを目指していますが、冬に分娩させるとそのことが難しくなるということもあります。

牛を育てることと、お肉になってからのことでは、視点が違うのでなかなか両方満点満足にはいっておりませんが、生産者としてのこだわりを、お肉の状態としても、お使いいただく皆様に御満足いただけるように、少しずつでも研究努力して参りますので、今後とも何卒宜しく御願い申し上げます。