放牧地を作っています足寄の本場で放牧地を拡張しています。ここ2年ほどの間に、町内の畑作農家さんの畑を何枚かお借りすることができ、デントコーン栽培を場内へ求めることができてきたので、今まで場内でデントコーンを栽培していた畑を放牧地へ転換しようとしています(10年ほど前は採草地として使用していました)。

今年の7月上旬の一番草収穫前にこの畑に牧草の種をまいたのですが、7月の干ばつが影響し、うまく牧草が生えませんでした…(^^;

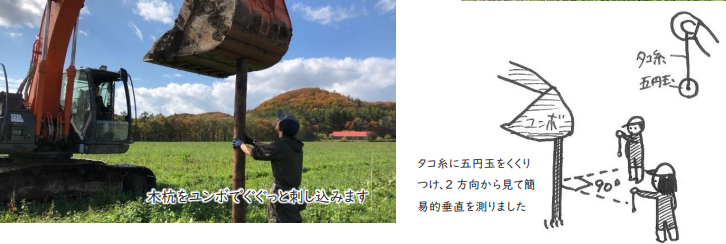

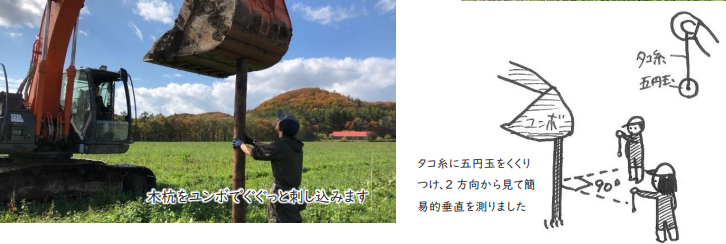

芽は出たのですが、その後雨が降らない日が続いたので、ほとんど枯れてしまったのです。音別で一番草の収穫を終えて足寄に戻ってきた代表が8月後半に慌てて再度牧草の種をまき直してくれたので現在は無事に牧草畑になりました。デントコーンの収穫も二番草の収穫も終えたので、木杭を購入し、牧柵づくりの段階です。牧場の周りも鹿が出て、制作途中の電牧を壊してしまうのですが、電気が通れば鹿さんもそのうちに学習して避けてくれるはずです・・・(^^;

反芻動物の曖気反射のしくみ

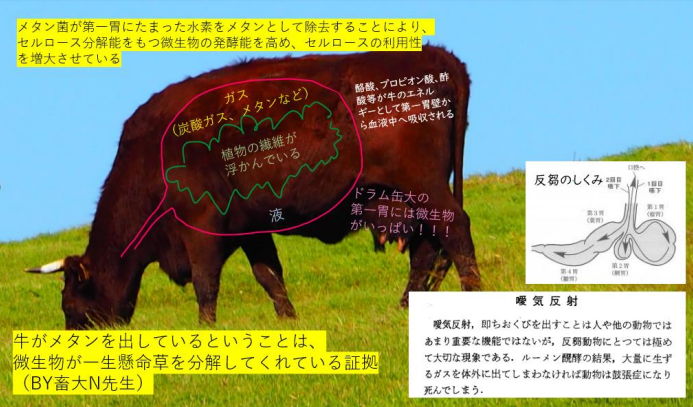

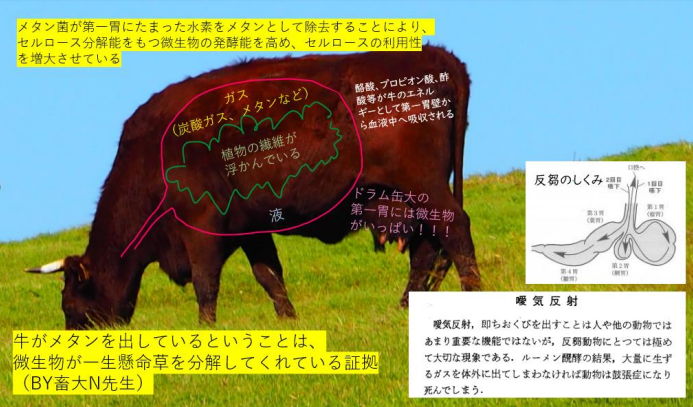

反芻動物の曖気反射のしくみ地球温暖化防止のために温室効果ガスの排出抑制が言われています。メディアで牛の曖気(ゲップ)に含まれるメタンガスが話題に取り上げられました。そもそも、牛の身体のどのようなしくみの中でメタンが発生するのでしょうか

牛は草を食べ、そのデンブン質や、私たちヒトがほとんど利用できないセルロース(植物の細胞をつつむ細胞壁)を微生物の力を借りて発酵分解し、発生した揮発性脂肪酸や有機酸を胃壁から吸収して大きな体を維持しています。反芻動物は胃が4つあることが知られていますが、この微生物たちが住み発酵を行うのは第一胃(ルーメン/ミノ)で、第二胃(ハチノス)は一度飲み込んだ草を噛みほぐすために口に戻すポンプのような役割、第三胃(センマイ)は噛みほぐした草を選別し、大きければ第一胃へ戻し、小さいものは第四胃へ送る役割をします。そして第四胃(ギアラ)が、私たちヒトと同じような胃の役割をします。

さて、牛の曖気に含まれるメタンが発生するのは、どの胃だと思われますか。発酵が行われるルーメンになります。ルーメンはドラム缶ほどの大きさと言われ(成牛で約200L)、内容物の約9割は水分で、ここにルーメン内容物1g当たり約100億の細菌類と50~100万のプロトゾア(原生動物)が生息し盛んに発酵が行われています。繊維を分解する細菌群、でんぷんや糖を分解する細菌群、蛋白質を分解する細菌群などその種類は多岐にわたり、その活動はまるで、豊かな森の土壌のようです。ルーメン内微生物の種類やしくみは完全には解明されていませんが、牛の曖気については既に研究されています。

セルロースを微生物が発酵分解する過程で様々なガスが発生しますが、このとき発生する二酸化炭素と水素を基にして、メタン菌がメタンをつくり、他のガスと共にルーメン内の圧力が高まったときに曖気として排出されます。水素濃度がルーメン内で高まると発酵分解が抑制されてしまうため、メタンに変換して体外へ排出した方が、ルーメン内の微生物にとっては都合が良い訳です。反芻動物の身体はよくできているなと思うのですが、地球温暖化喚起がなされている中で温室効果ガスに着目すると、反芻動物によるメタン発生量は少なく、またその曖気として排出されるエネルギーも身体の中で効率よく吸収できたらよいということで、その発生抑制の研究が進められています。

日本の GHG(温室効果ガス)排出量は 12.1 億トンであり、このうち農林水産分野は 4,747 万トンと全排出量の 3.9%(2019年度)だそうです。畜産においては、世界的には全体の約10%とされていますが日本では1%と、世界と異なり畜産由来のGHG排出量は少ないですが、農林水産省は持続的な畜産物生産のあり方として、環境負荷低減のために排出削減政策を進めています。ルーメン内は豊かな森の土壌のようだと書きました。今日、ヒトについても腸内環境の重要さが言われていますが、私たちの身体の仕組み、反芻動物のルーメンのなか、土壌の微生物のはたらき、まだまだ解明されていないことばかりです。微生物の 99%は謎と言われるほど、自然の仕組みは複雑でわからないことばかり。農林水産省では 2050 年を目標に「土壌微生物機能の完全解明とフル活用」を掲げています。

すぐに変化はできないかもしれませんが、自然の恩恵を受けながら、研究機関と協力しながら、本来人間の食料と競合しない素晴らしい生き物である牛と共に、より良い未来へ歩んで行きたいと考え

ています。