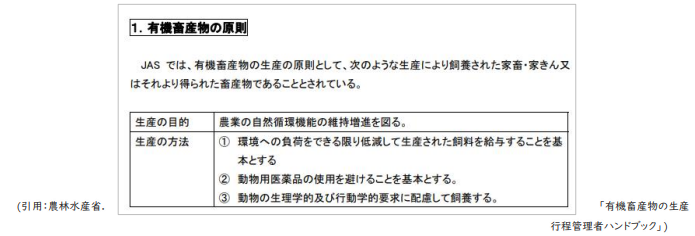

冬季の給餌について

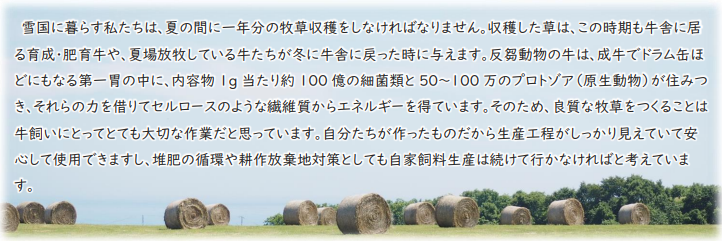

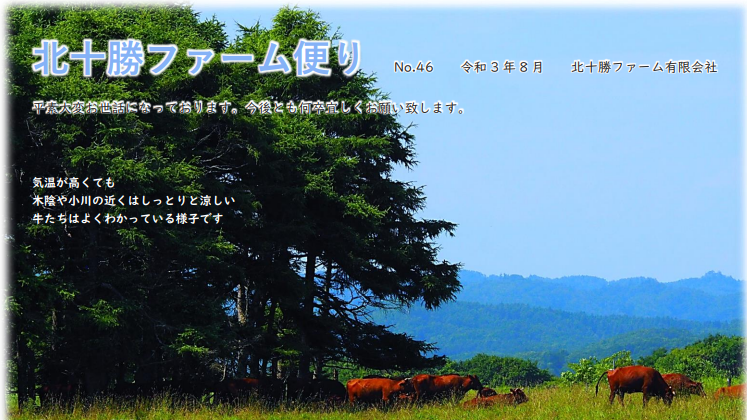

日本短角種は北海道や東北(岩手、秋田、青森)で主に飼われている地方特定品種にあたります。冬は雪に覆われる地域なので、夏は草が茂る放牧地で飼うことができますが、雪が降ると草は雪の下に埋もれ寒さで育たないため、冬は牛を牛舎に下げてきて、夏場に刈り取った草などを与えて飼います。短角牛特有の「夏山なつやま冬里ふゆさと」と呼ばれる飼い方です。

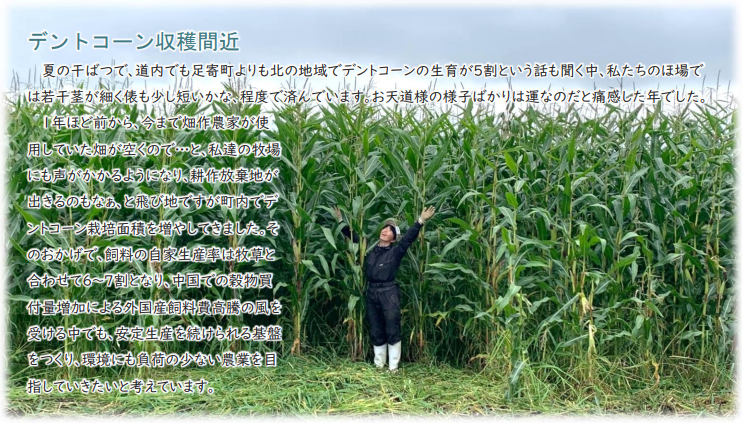

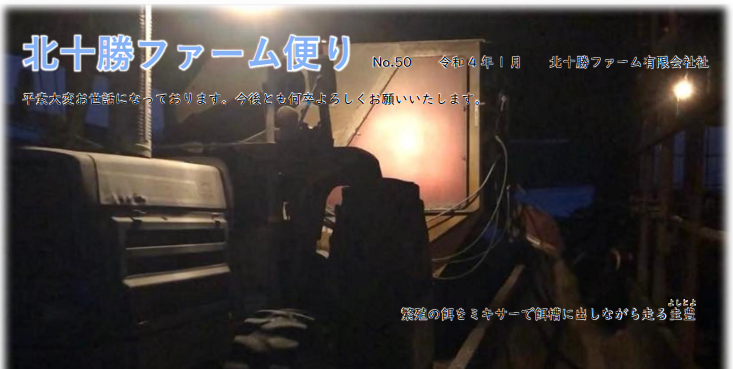

私たちの牧場では、非遺伝子組み換えにこだわり、自家産の牧草やデントコーンの他に屑小麦やふすま、ビートの搾りかすであるビートパルプ、酒粕など国内の副産物を仕入れて、TMRミキサーという機械で混ぜて作る単味たんみ配合はいごうという給餌方法をしています。人間の食べ物を作る過程で出るこうした副産物を利用し、牛の飼養ステージに合わせて栄養バランスをとり、前期(育成期:離乳~肥育前まで)、後期(肥育期:育成後出荷まで)、繁殖(お母さん牛用)の3種類の餌を毎日作り給与しています。

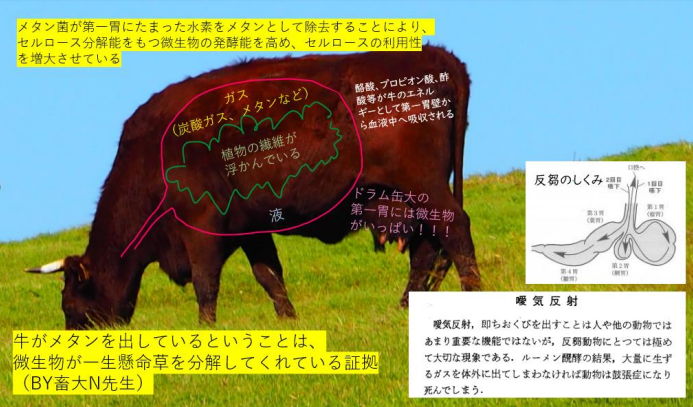

牛が草を分解吸収できるしくみ

牛は、私たち人間がほとんど消化吸収できない植物の細胞壁(セルロース)を消化吸収することができますが、それは第一胃にたくさん住む微生物たちの力を借りることで成り立っています。自然にはたくさんの草や木が生えています。老いた木は倒れ、毎年落ち葉が沢山落ちますが、それらは森にただ溜まっているだけでしょうか。いいえ、土壌の微生物たちが分解してくれて大地の肥やしになっています。これと同じことが牛のお腹の中で起きているんですよ。

牛の第一胃はpH が中性に近い6~7で、土壌にいるようなこれらの微生物が住みやすい状態になっています。牛は草を食べ、4つある胃のうち第一~三胃で反芻をし、微生物たちが草を発酵分解してできた酢酸、プロピオン酸などの揮発性脂肪酸を胃壁から吸収しエネルギーを得ます。第四胃は人間の胃のような働きで、微生物たちもここでたんぱく源として消化されます。牛が一度飲み下した草をまた口に戻してきて咀嚼し直すのは、草の繊維をほぐすためだと考えられていましたが、噛み直すことで草をアルカリ性の唾液と良く混ぜ、発酵により酸性に傾いた第一胃のpHを中性に戻すという役割もしているようです。牛と微生物は、「すみやすい環境とえさ餌を与え、そのかわりに繊維を消化してもらう」という共生関係に

あります。「牛飼いはむし飼い」という言葉もあるんですよ。牛は大地を抱えて生きています…

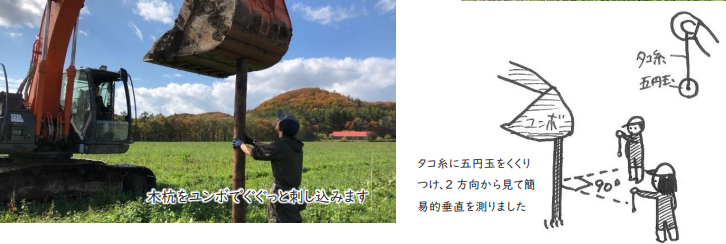

ロールカッター

ロールカッター

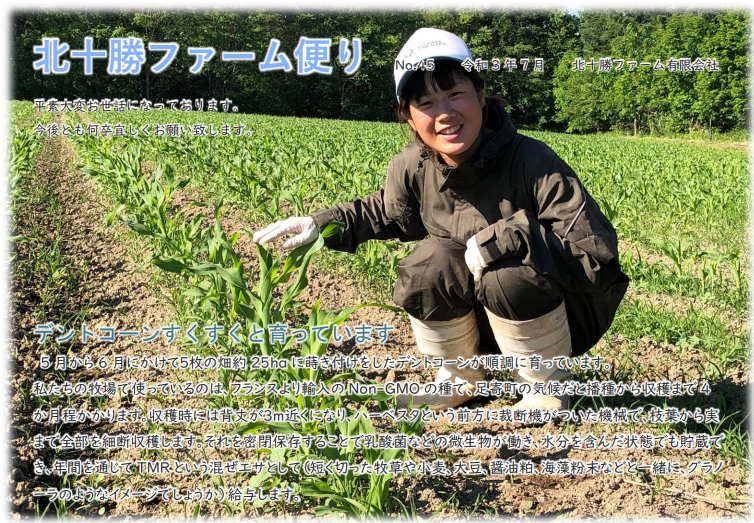

昨年の春に入社した安田さんが、最近ロールカッターの使い方を学び、繁殖牛に草をあげてくれています。

繁殖牛とは、子牛を産んでもらうためのお母さん牛たちのことです。お腹の中にいる子や、産んでお乳をあげている子牛にきちんと栄養を与えてもらうために、太りすぎでもやせすぎてもいけません。夏場放牧している間は、ほとんど放牧地に生えている草だけでしっかり自分の身体とお乳をたくさん出せる牛たちなので、冬場牛舎で飼う間も、食事は草がメインです。繁殖の餌もミキサーで作って与えるのですが、おいしくてどんどん食べてしまいますので、ロールカッターという機械で夏場刈り取ってロール状のラップサイレージにしておいた草を、15~20cmに裁断して与えます。

※前期・後期の餌には乾草が繁殖の餌よりも高割合で入っているため、ロールカッターで草単体の給与はしません。

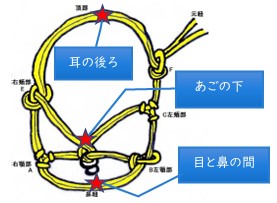

牛は上の歯がないため噛みちぎるということができません。放牧地に生えている草を食べ歩くときは、舌で草を巻き取るように口に運び、引きちぎるようにして食べます。草丈は40cm以下のまだやわらかい草を好んで探して食べるようです。

一方、収穫する草は丈が1~1.5mに育ったものです(穂が出たくらいの牧草で、栄養価と量のバランスをみて収穫しています)。裁断せずに与えることもあるのですが、15cmくらいに裁断して給与した方が反芻率が上がります。また、裁断せずに与えると、牛が引っ張りながら食べるので餌槽に出した草も床に落ちて広がり、お腹いっぱいになった頃に強い牛が落ちた草の上に寝てしまい、餌としての活用率が下がってしまうので、このロールカッターは重宝しています。

小柄で力の弱い女性でも、このような農業機械があることで効率よく作業をすることができます。大型特殊の免許を取って入社してくれた安田さん。「自動車の運転も自信がないのでまだ遠出できてないんです~(><)」と慎重な彼女ですが、油断をすると大きな事故や、高額な機械を壊してしまったりする農業の現場。

「慎重に丁寧に向き合えるからこそ、見込みがある」と先輩からの評価は上々です^^

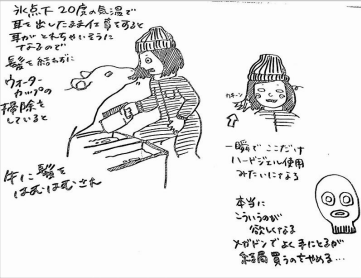

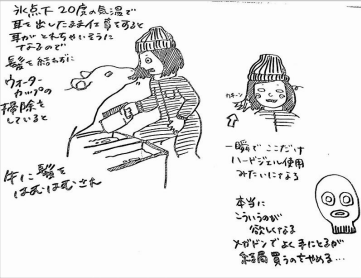

最低気温-20℃

寒い日が続いています。最低気温が-10℃になり始めた頃が牛も人も調子を崩し易いのですが、もう身体が慣れて皆元気にしています。産まれたばかりの子牛はさすがに40℃近いお母さん牛の中から出てきたばかりのため、牛舎の中でも温かい所に、敷き藁はふかふかにして、もこもこのネックウォーマーと子牛用のカーフジャケットを着させ、良く観察をしてお世話をしています。

私たちもほとんど屋外での作業で、何枚も重ね着をして防寒つなぎと裏起毛の防寒手袋は必須、靴下は2枚履き、長靴の中敷きは毎年良いものを探していますが、足先の防寒はまだまだ改良の余地ありです。笑

それでも仕事終わりの澄んだ夜空の星座と、牛たちの穏やかな顔に癒されながら元気に暮らしています。