お陰様でこの地で畜産に携わり100年となりました十勝もすっかり雪解けが進み、畑も土が顔を出してきています。

十勝平野は見渡す限りの畑という景色が現在では普通の光景ですが、今から約130年前のこの地は深い森でした。

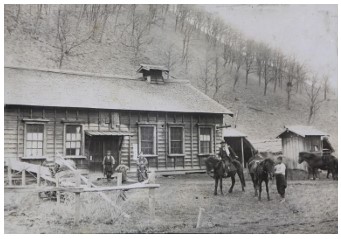

十勝帯広は明治15年に静岡県出身の依田勉三が晩成社を設立し、政府から未開地一万町歩(約3千万坪、東京ドーム約2,140個分)を無償で払い下げを受け開墾しようとしました。

本州の各地から渡ってきた人々は、来る日も来る日も木を切っては抜根し畑を広げてきたそうです。

重機もなく、人と馬での作業はどれほど大変だったか計り知れません。

私たちの牧場に関しては、明治24年に滋賀県から渡ってきた上田喜七(上田金穂代表の曾祖父)が明治37年に足寄町の駅逓えきてい(※)の仕事を任せられ、馬を放牧しておくための牧場として現在の足寄町中矢なかや地域に入植しました。

その土地が国の軍馬の放牧地になることになり、代替地として現在の美盛(びせい)地域の払い下げを受けたのが大正7年のことでした。その後戦争もあり、食料を収めるためこの地域でも昔は皆農家ばかりでしたが、今では上田喜七の一族でも農業を営むのは私たちのみになりました。

この地で畜産に携わり100年。

これも、見守り応援してくださる皆様のお蔭と心より感謝申し上げます。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

※駅逓とは、明治から昭和初期まで北海道辺地の交通補助機関として、宿泊・人馬継立・郵便などの業務を行う制度。

その運営者は、駅逓取扱人(半官半民)。北海道独自の駅逓制度は江戸時代より行われており、人口希薄で交通不便な蝦夷地の宿泊・運送・通信の利便を図るため、江戸幕府により人馬を備えた駅舎を設けられ、和人地では村方役人、蝦夷地の請負場所では場所請負人が業務に当たっていた。

明治時代の初め頃には、運上屋(うんじょうや)・会所(かいじょ)・通行家(つうこうや)・旅宿所(りょしゅくしょ)などと称された駅逓業務扱い所は道内全体で126カ所あったとされる。(Wikipedia より)

欧州オーガニック食品事情視察

欧州オーガニック食品事情視察2020 年のオリパラに向けて有機畜産やAW(アニマルウェルフェア)を耳にする機会が増え、弊社もその取組を深く理解をする為に、ツアー企画から参加させていただきました。

生産者・と畜加工流通業者・小売販売業者(らでぃしゅぼーや)・食品ジャーナリスト山本謙治氏(グッドテーブルズ)・料理人松島朋宜氏(Matsushima)という畜産に関わる様々な職業の参加者と共に欧州(スペイン・ドイツ)の有機畜産視察をしたことで、有機畜産物を多角的に捉えることができ、生産から加工、販売までひとつのチームとして商品づくりをし、伝えていく事が重要だと思いました。

欧州でも有機商品の需要が増えている中で、弊社グループも有機畜産の取組を前向きに進めていこうと思います。