すっかり涼しくなり、放牧地での親子ものんびり暮らしています本州はまだまだ暑い日が続いていると思いますが、十勝では最高気温が20度までいかない日も多くなり、衣替えシーズンになりました。放牧地の牛たちも活動的になり、いきいきとしているように見えます。

分娩も春先にわっと産まれ落ち着いていましたが、昨秋に分娩している牛たちの今年の分娩がここ最近ぱらぱらとあります。自然繁殖の短角牛は、種牛が発情の雌牛を見つけて勝手に種付けをしてくれますので、受胎日から割り出される分娩予定日を正確に予測することが難しく、最終分娩日と、分娩後種牛と一緒にして種付けを開始した日を参考に分娩予定日を予測します。牛は大体人間と同じくらいの妊娠期間と言われており、平均して 283日程度です。分娩後は子宮の回復に60日程度かかるので、1年1産(最終分娩日より 1 年以内に分娩)するのが自然な流れです。今年も、10月に入ったら分娩が近い牛が増えてくるから、その牛らは一足早く下牧して牛舎で分娩させましょう、ということになっています。ですが、分娩、こればかりは正確に分娩予定日がわかっている場合でも、予定日から10日以上も前後するもので、特に胎児が双子の場合は、母牛のお腹のスペースの都合で単頭受胎よりも分娩が早まることが多く、実は最近もぽろっと放牧地で双子を産んでいた、ということがありました。昨年は10月16日に分娩していたので、1ヵ月も早かったのですが、母子ともに元気で安心しました。

初産牛は、分娩を経験したことがないので、慎重に分娩を予測し牛舎で見守りますが、経産牛は自身で落ちついて分娩できる子が多く、私たちが手助けしなくてもたくましく子育てをしています。とは言っても、まだ弱々しい生まれたての子牛。現場スタッフは放牧地へ頻繁に足を運び、細かく体調確認をします。お母さんのおっぱいをきちんと飲めているか。体調を崩していないか。もし心配なら母子を牛舎に下げ、看病をします。

最近気が付いたのですが、母牛はもちろん管理する私たちも産まれた新生児を注意深く見守りますが、一緒に放牧されている他の母牛や子牛たちもよ~くその子を気にかけているようです。近くを通るたびに、草陰に隠れるように寝ている子牛を、やさしい目でしばらく見つめ、様子を見ていました。生まれてすぐの子牛はまだ草を食べずおっぱいだけなので、他の牛と一緒に草を食べて歩き回ることはせず、お腹がいっぱいになったら座って眠るんですね。

お母さんは子牛におっぱいをあげたら他の牛と一緒に草を食べて回って、子牛に呼ばれたり、自分のお乳が張ったら戻ってくる。牛同士も仲の良い友達がいたり、保育士のような牛が居たり、きっと皆で気を使い合いながら過ごしているんだろうなと思います。

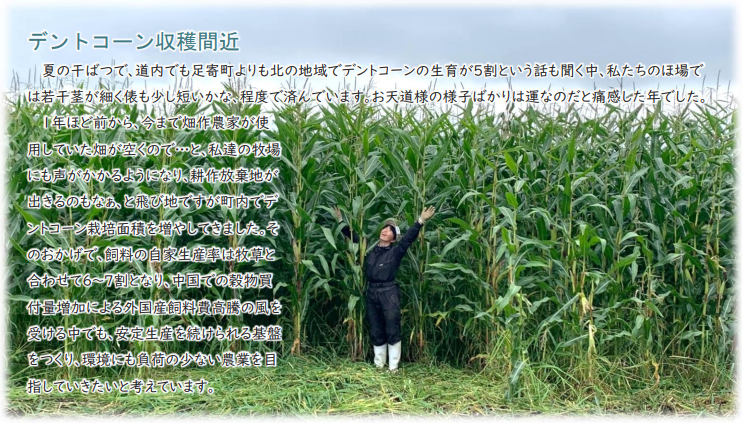

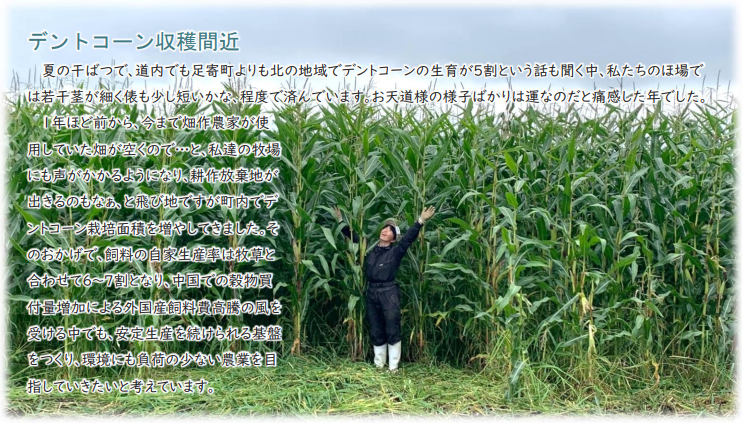

デントコーン収穫間近

夏の干ばつで、道内でも足寄町よりも北の地域でデントコーンの生育が5割という話も聞く中、私たちのほ場では若干茎が細く俵も少し短いかな、程度で済んでいます。お天道様の様子ばかりは運なのだと痛感した年でした。

1年ほど前から、今まで畑作農家が使用していた畑が空くので…と、私達の牧場にも声がかかるようになり、耕作放棄地が出きるのもなぁ、と飛び地ですが町内でデントコーン栽培面積を増やしてきました。そのおかげで、飼料の自家生産率は牧草と合わせて6~7割となり、中国での穀物買付量増加による外国産飼料費高騰の風を受ける中でも、安定生産を続けられる基盤をつくり、環境にも負荷の少ない農業を目指していきたいと考えています。

放牧地での子牛の治療について放牧シーズンは日々放牧地を歩き回り、体調が悪そうな牛が居ないかチェックして回ります。親牛で調子の悪いというのは滅多にありませんが、生まれたての子牛は免疫力が未熟で、風邪をひきやすいので特に注意して見回っています。

ヒトは、お母さんのお腹の中で胎盤を通して免疫(免疫グロブリン:血液中にあり、異物が体内に入ったときに排除するように働く「抗体」の機能を持つタンパク質のこと)を生まれる前に獲得していますが、ウシの胎盤はヒトと構造が異なり、胎児のときに親からの免疫を受け取っておくということができません。その代わり、生まれて数時間は分子量の大きい免疫グロブリンを母牛の初乳を飲むことによって、子牛自身の腸管から吸収できます。

しかしそれは、本来シャットダウンしなければならないバイ菌に対しての防御も薄いということです。そのため、生まれて 12 時間後には免疫グロブリン吸収率が約60%、24時間後にはほとんど吸収されないようになっており(だんだん腸壁にある吸収用の穴が小さくなっていくイメージ)、安全に免疫を取得できるようになっています。

調子の悪い子牛は大抵、丸まって茂みの中で丸まっています。牛舎に居れば管理しやすいのですが、とても広く起伏があり、木や草が茂る放牧地の中から子牛を見つけるのに時間がかかることもあります。見つけたら、そーっと近づいて脅かさないように保定して、熱を測ったり、症状に合ったレメディをあげたり(ホメオパシー:ヨーロッパの有機畜産で実践されている同種療法)、必要であれば治療のための抗生物質を投与したりします。

風邪をひくのも、その子が菌やウイルスへの免疫を獲得するために必要な自然のしくみです。大切なのは、その子が自分の力でたくましく自然に適応できるように見守り、大きく体調を崩さないように手助けすることだと思っています。私たちも自分のことはおざなりにしがちですが、健康に気を付け、自己免疫力を高めて過ごしたいです(^^:

夏の干ばつで、道内でも足寄町よりも北の地域でデントコーンの生育が5割という話も聞く中、私たちのほ場では若干茎が細く俵も少し短いかな、程度で済んでいます。お天道様の様子ばかりは運なのだと痛感した年でした。

夏の干ばつで、道内でも足寄町よりも北の地域でデントコーンの生育が5割という話も聞く中、私たちのほ場では若干茎が細く俵も少し短いかな、程度で済んでいます。お天道様の様子ばかりは運なのだと痛感した年でした。