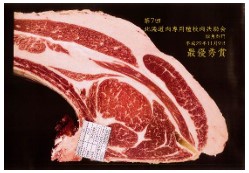

北海道肉専用種枝肉共励会日本短角種部門 最優秀賞をいただきました。

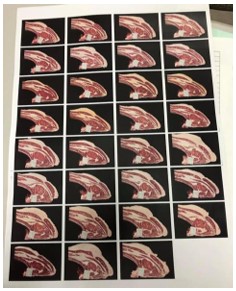

黒毛と同じく日本食肉格付協会の格付けを受け、それから断面を見ながら検討されます。

短角の場合は格付けは3から2くらいになります。

和牛の一種である短角種ですが、この北海道肉専用種枝肉共励会では、脂の色やサシの具合、肉食、総合的に"短角らしさ"を評価

しています。

赤身賞という評価もあります。

先生の評価のお言葉によると、私たちの短角は文句無しの枝肉だと嬉しいお言葉を頂きました。

ロース芯の形も文句無し、筋間脂肪も少なく、明らかに大きい牛だ、ということでした。

この牛の父はうちの種牛の中でも一番大きな藤辰11でした。

今回の共励会においては、岩手、青森、秋田からも短角牛が集まるはじめての取り組みでした。

枝肉を見させていただき、それぞれの短角の地域性を感じています。

こう集まってみて初めて地域の特徴がわかりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北海道日本短角種の枝肉共励会審査基準 皮下脂肪や筋間脂肪が厚すぎない、多すぎないことを評価する

ロース芯や周囲筋が充実していることを評価する

通常は「2」とされるシマリを詳細に判断し、シマリの良いものを高く評価する

通常は「2」とされるキメを詳細に判断し、キメの良いものを高く評価する

脂肪交雑の量はそれほど必要ないが、小ザシを高く評価する

肉色については濃すぎたり、淡すぎたりするものは望ましくないとして評価する

脂肪色については適度なクリーム色を望ましいものとして評価する

※ただし、肉色や脂肪色については、長期肥育によって肉色が濃くなってしまった枝肉、放牧肥育によって脂肪色が黄色くなってしまった枝肉については、飼い方を考慮した審査を実施する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北海道でこのように短角牛の枝肉共励会を実施するようになった背景には弊社の上田代表も深く関わり、仕組みづくりをして

きたそうです。

牛が口にする飼料から安全に、輸入飼料に極力頼らず地域の副産物を利用し地域循環を図り、アニマルウェルフェアを実施し牛のストレスフリーを推進し、人が食べておいしいと思う牛肉を。

かつ、お肉としてより喜んでもらえる枝肉に。これからもがんばっていきます。

第43回日本短角種研究会

第43回日本短角種研究会岩手、青森、秋田、北海道の4道県持ち回りで開催されている日本短角研究会。

今年は北海道帯広で開催されました。

足寄から車で1時間強ほどの距離なので、社員皆で参加することができ、各産地の皆様と交流させていただきました。

現場の人間は牛の世話をしつつ、二日目は足寄と帯広を2往復し、さすがに疲れているかなと心配しましたが皆の表情は明るく、余程皆さ

んとお会いできるのが楽しみで仕方なかったのだと思います。

内容は、肉質や食味、消費者動向の研究発表、枝肉展示視察、各産地の飼養形態の報告、短角の改良や消費拡大に向けての意見討論、夜は短角を食べ短角談義と盛りだくさんの二日間でした。

大ベテランの生産者さんや、農協職員さん、家畜改良センターの方、大学の先生、登録協会の方、お肉屋さん、そして流通に関わる方、短角を取り巻く様々な方が集まって短角について話しました。

短角が減ってきた背景

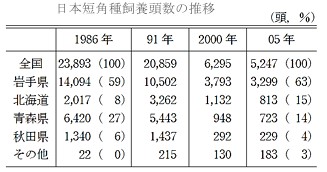

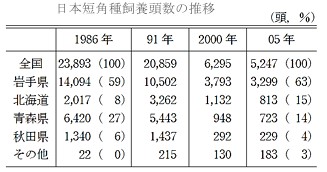

短角が減ってきた背景現在全国に8,000頭あまりしかいない短角牛。

北の風土に合った夏山冬里という飼い方で、飼料効率に優れ、粗食でも大きく育ちやすい牛です。

短角は短角なりの飼い方、改良の背景があり、昔から短角を飼っていらっしゃる方々の愛があります。 なぜ短角牛はここまで頭数を減らしてきてしまったのでしょうか。

それは輸入牛肉量の増加により、肉質的に似ているため安価な輸入牛肉との競合があったということのようです。

一方、国産和牛としての価値を肉質で高めようと、より改良されてきた黒毛和種。

その歴史は尊く、技術と研究の成果の賜物です。

和牛として4品種指定されていますが、その約98%が黒毛和種です。

黒毛の方が経営が安定する、と短角から黒毛に切り替えた生産者も多くいた中で、それでも短角があかべこが好きだと短角を飼い続けてきた各道県の今の生産者さん達。

「山さ放しておいたら子っこは親の乳のんで大きくなって、親もまた次の子を宿してくるんだ。その間畑仕事もできる、漁もできる。」そういう、飼い方としてもエコな短角を愛し育てて来た生産者さん達がいるから、今日もこうして短角がいます。

お肉を気に入って食べてくださる方がいます。

長い歴史があり、今はその流れのほんの一瞬でしかないけど、きっと大事な時期なんだろうなぁ、と会場の隅で考えていました。