資源循環型肉牛生産シンポジウム2020で話題提供しましたコロナ禍で畜産業界も影響を受けています。

過去にもオイルショックやリーマンショック、BSE、口蹄疫などで牛の価格が乱高下しました。

先日、北海道でアンガス牛や短角牛の生産者らが集まるシンポジウムが開催され、上田代表がコロナ禍における肉牛の生産についてお話させていただきました。

代表は就農同時に肉牛生産に携わりましたが、今までに様々な社会的問題が起き、その時々で経営の持続のために様々な取り組みをしてきた結果、現在のような生産形態になったそうです。

たとえば国産飼料への取組も、2008年リーマンショック辺りでの輸入穀物の価格高騰がきっかけでした。

中国の穀物輸入量の増加により国際価格が高騰したことで、今まで使用していた穀物が入って来なくなってしまいましたが、そこから国産飼料への取組を本格化したことで、飼料の安定確保と同時に生産工程の明確化に繋がりました。

化学薬品に極力頼らない飼養管理も、契約販売を模索する中で出会った取引先との関係性の中で、学び実践してきた結果です。

また「Withコロナの視点~消費者からみた新スタイル」とのことで㈱グロッシー北村貴さんの話題提供では、

「コロナ禍で時間ができたら何をするか、これまでも『丁寧な暮らしブーム』だったが加速した。自分でつくる。食べるもの、使うものの品質を上げたいと思う。本来あるべき姿に近い形のものが売れていくだろう。」「ビジネスとしては何が正解かまだわからない、大人が失敗してもいいチャンス。」

というような意見もありました。

牧草二番草の収獲

牧草二番草の収獲10月に入ってから中旬までに二番草の収獲も無事に完了しました。

今年は一番草と合わせて1,500個ほど収穫しました。

来年入社予定の学生が来てくれています

来年入社予定の学生が来てくれています2年前の夏に牧場実習に来てくれた安田さんが、来春から私たちの牧場で一緒に働いてくれることになりました。

今は日大4年生の卒業論文制作中で、研究内容も私たちの短角に焦点を当てて飼料との面から研究をしてくれています。

今はコロナ禍で大学に登校できないそうで、「それならデータ収集を兼ねてバイトしにおいで!」と誘いました(^^)

彼女は大学に入ってから短角牛の世話をするサークルに所属し、短角が大好きになったそうです。

平成30年に私たちの牧場に実習に来てくれてから、東京でのイベント時に声をかけたり交流を続けていました。

既に大型特殊(フォークリフト、タイヤショベル)の免許も取得し、意欲もあり将来が楽しみです!

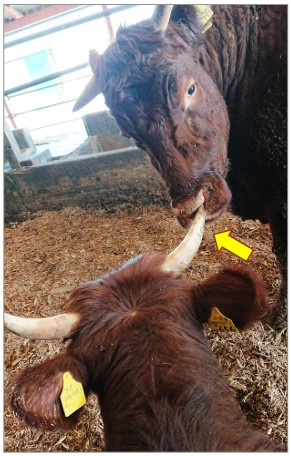

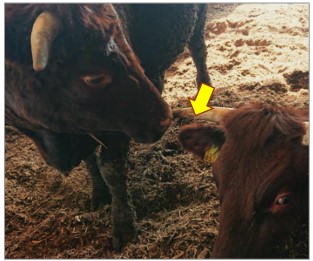

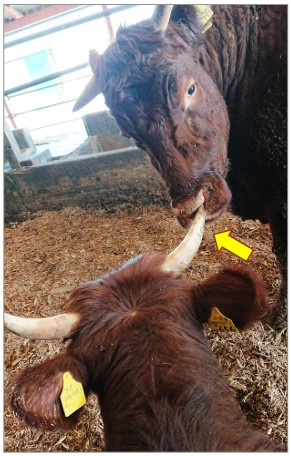

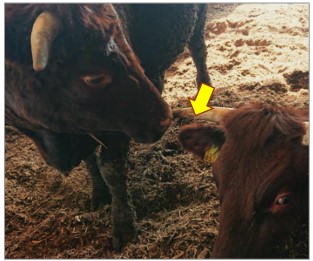

珍ショット

珍ショット除角していない牧場ならではかもしれませんが(人が管理しやすいように角を切ってしまう農場が多い)、他ひ牛との角を使って上手に鼻の穴を掻く子がいます…笑。

仲の良い牛同士でこの様子が見られることが多いようです(^^)

※ホルスタインなどの搾乳牛でも、除角がかわいそうだということで無角因子を持つ牛を掛け合わせて遺伝的に角をはえなくするところも増えています。