日本短角種の登録について家畜牛が朝鮮半島を経由して日本に渡来したのは、弥生時代後期の3~5世紀にかけてとされています。

農耕や運搬などの役畜として導入されたと考えられていますが、6世紀には渡来人により搾乳の普及があり、7世紀には蘇(チーズの一種)の献上、8世紀には本格的なウシ飼養がみられました。

その後食肉禁断の詔勅があり、ウシの用途は搾乳、農耕・運搬などの使役や採肥が主になりました。

鎌倉時代後期の「国牛十図」に「西は牛、東は馬」とあるようにウシは主に関西、中国、九州地方で飼われ、古くから鉄の産地だった中国山地で製鉄の資材運搬に用いられていました(ジブリ映画「もののけ姫」はこの頃の中国地方が舞台だそうです!)。

そこでは鉄山などによって財をなした豪商が大量のウシを所有し、その改良に取り組んだようです。

このような背景のもと、1700年~1800年代にはウシの改良がなされ、その遺伝集団が日本固有のウシ品種、特に黒毛和種の成立に貢献してきました。明治の文明開化とともに牛肉・牛乳の食文化が広がり、明治中期に役用に用いられていた在来種を改良するために乳肉兼用種の外国種と交雑させ、現在の和牛がつくられました。

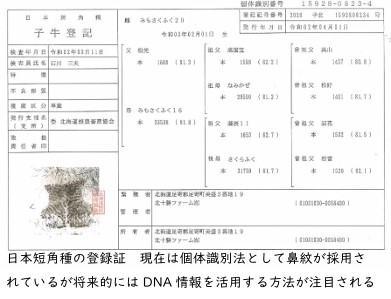

1900年代中頃には黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種が認定され、現在でもそれぞれの品種の特徴や能力を保持、改良する目的で登録協会による登録業務が行われています。(参考文献:肉用牛の科学/養賢堂)

日本短角種の両親から産まれた子牛は日本短角種に間違いありませんが、日本短角種の血統を守り、改良、保存していくために、出来る限り日本短角種登録協会で登録をとるようにしています。

この登録には経費もかかりますが、1957年に日本短角種登録協会が設立され現在まで続いてきた日本の文化の一つでもありますので、今

後の改良のためにも登録のある母牛から産まれた子牛は登録することを続けていきたいと考えています。