デントコーン(飼料用トウモロコシ)の播種作業完了「もうカッコウ鳴いた?」「今日鳴いてたよ!」「よし!じゃあ種播きするか!」

すっかり雪も溶け気温もあがってきて、畑も起こして種まきの準備ができたのに、カッコウが鳴くのをうずうずと待っていたのは、早く種をまいて芽が出ても冬を忘れたころに降りる「遅霜」が新芽の大敵だからです。

今年も5月下旬から約1週間かけて、代表と金田くんで昨年よりも2倍に増えたデントコーン畑の播種作業をして無事に完了しました。

これからはデントコーンが大きく育つように、他の雑草に負けないようにサポートする作業がしばらく続きます。

除草カルチのしくみ有機デントコーン栽培の取組をはじめたのは2年前、家の前の1haくらいを代表の奥さんのひろみさんが、暑い中ホガマを持って手作業で雑草をかいてくれました。

苗が30cmほどの丈になるまで、雑草が茂るのを防ぐためです。

野生の草花は発芽も育つのも早いので、他の草たちに負けてデントコーンが大きくなれなくなってしまわぬよう、ある程度のところまで手をかけて守ってあげます。

これも広い面積を手作業で続けるには大変なので、以前に有機野菜作りをしていた畑作農家から中古の除草カルチを購入しました。

カルチ(カルチベーター)とは、トラクターの後ろに取り付けて、畝の間の土を熊手のような針金で掻くようにかけることで、雑草の芽を掻き取る作業機です。

これを7月の下旬くらいまで3回ほどかけます。

畝に沿って丁寧に走らないと、雑草ではなくデントコーンの苗を引っ掻いてしまうので、繊細な操縦技術が必要です(^^;

日々の牛たちのお世話をしながら、お昼前後の晴れた日を狙ってひたすら広い畑をゆっくり運転…居眠り運転に注意です!笑

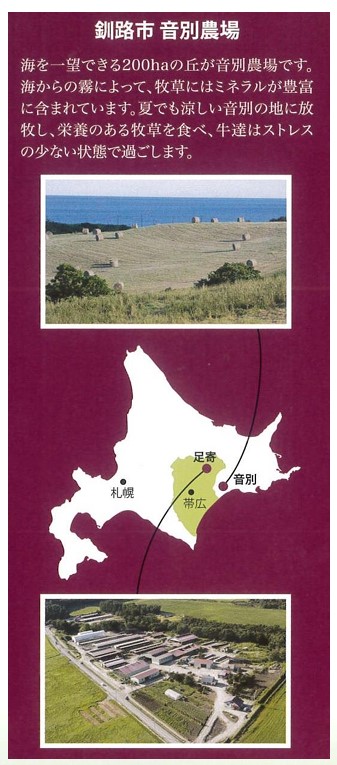

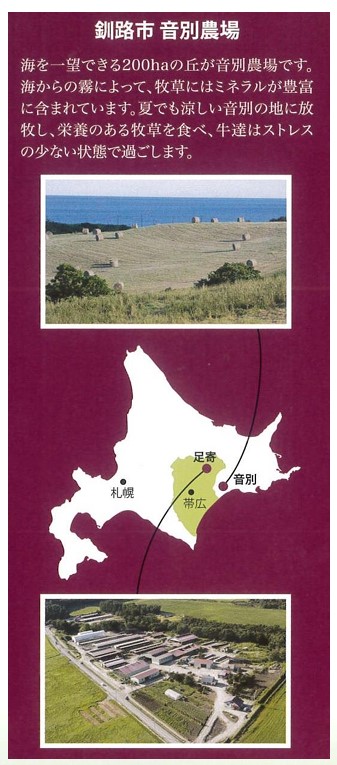

音別への放牧準備

音別への放牧準備短角牛の飼い方の特徴である「夏山冬里」。

今年も短角牛の親子を山に放牧する季節になりました。

足寄の本場から車で1時間半ほどのところにある音別の放牧地へ多い時は家畜車で3往復もして、3日間ほどで200頭もの牛たちを運びます。

デントコーンの播種とこの入牧が終わったら、放牧地での牛たちの管理と採草地での牧草収獲作業のために、音別の社宅に寝泊まりをしたり足寄と往復したりの生活が始まります。

音別での作業と牛たちの安全祈願として、毎年5月23日は放牧地にある記念碑の前で、お世話になっているお坊さんを呼び従業員一同でおまつりをします。

私たちが短角牛を飼うようになってから購入したこの音別町の土地は昔、戦地へ連れていく軍馬の牧場だったそうです(足寄の本場の隣の山も、今は九州大学の演習林ですが、昔は軍馬の牧場があったそうです)。

この記念碑は紀元2600年2月15日のものだそうで、昭和15年内閣主催の「紀元二千六百年式典」の一環で作られたものでしょう、昔はここでお祭りもしていたそうです。

200haもの土地の林の中でこの記念碑を代表が見つけたときは、碑が傾いていたそうで、石屋さんに頼んで修繕し、私たちがこの土地を使わせていただく間はおまつりをしていこうと決めたそうです。

私たちがこうして暮らしていけるのも、日本のために尽くしてくれた先人たちが居てくれたから。

そして、鳥は空にかえり鹿も野にかえるのに、私たちのために命を捧げてくれる牛たちがいるから。

そうしたことに想いを巡らせ、危険と隣り合わせな農作業に気を引き締め、秋に作業が終わるまでどうか見守ってくださいとお祈りをします。