放牧地の電気牧柵(電牧)導入音別放牧地のバラ線(有刺鉄線)の風化により、放牧中の牛の脱柵のおそれが高くなってきました(**;)

内陸の足寄町(本場)奥の放牧地のバラ線よりも劣化が激しいのは、音別放牧地は海岸沿いにあり、海霧が上がりやすいという気候が影響しているのでしょう。

海水のミネラルを含んだ霧は草地に栄養分を運んで良い牧草を育て、夏も涼しく牛は過ごしやすいというメリットがあるのですが…(^^;A

四六時中音別の放牧地の巡回をできるわけでもなく、広い放牧地のすべてのバラ線を交換するのは大きな労力が必要。

劣化しづらいステンレスのバラ線を一部試してみたものの、高価な上に交換に時間がかかり…。

ここ数年どうしようか考えていましたが、思い切って一部の内側の区間で電機牧柵を試してみることにしました。

道東海岸線沿いの酪農家さん達も利用しており耐久性があるということ、メンテナンスがしやすいこと、使い方によっては牧区を臨機応変に区分けすることが可能なことなどメリットがあり、東北の短角牛の放牧地でも利用されているそうです。

電牧を初めて見る牛達は、興味深々で近づいては、2秒に1回バチンと流れる電気に驚き“これに触りたくない”と学習し、電牧に近寄らなくなります。

近くに国道や線路もあるので、人も牛も守るため。牧場外周にはもちろんバラ線を併用します。

牛達は学習が早いのですが、周辺の山に住むエゾシカ達は電牧をまだ認知できていない様子…。

無理に通り抜けようとして線を切って行ってしまうので、しばらく徹底した保守点検を行います。

デントコーン収獲

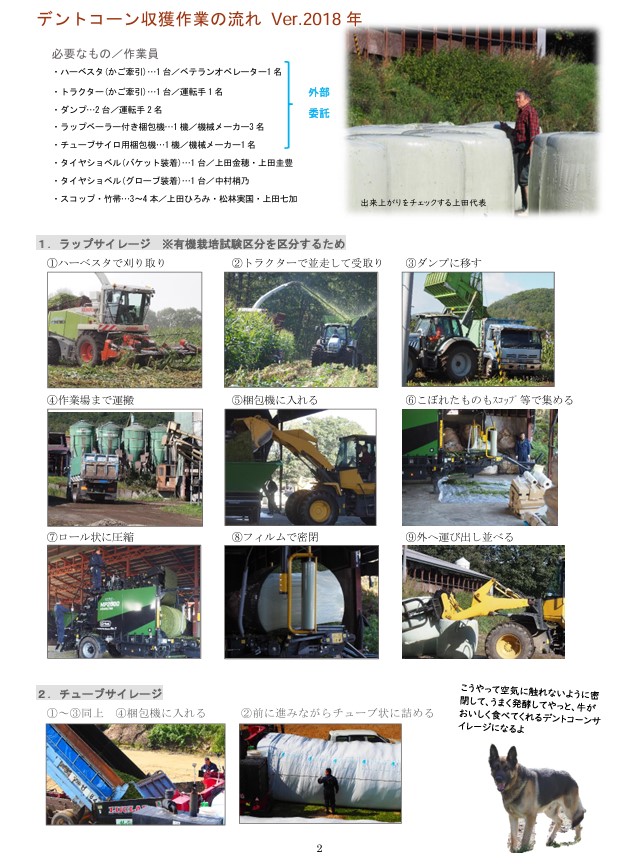

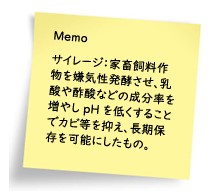

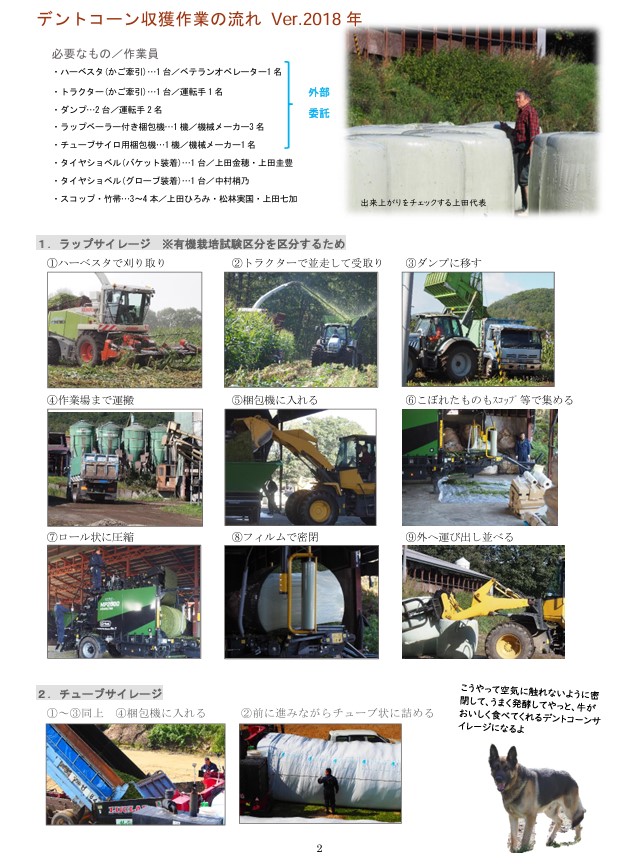

デントコーン収獲10 月3~4日にかけてデントコーンを収獲し、サイレージを作りました。

春先に気温が低い日が続いたり、台風の強風を受けて倒れてしまったところがあったりしましたが、良い年と比べて1~2割の収量減程度にとどまりました。

道東方面では収量が例年の5割程だという話も耳にする中で、お陰様でまずまずといったところです。

有機試験区も栽培の面においては可能だということがわかりました。

今年は収獲作業の様子をレポートします!