2022.04.05

今年も放牧シーズンを迎えました

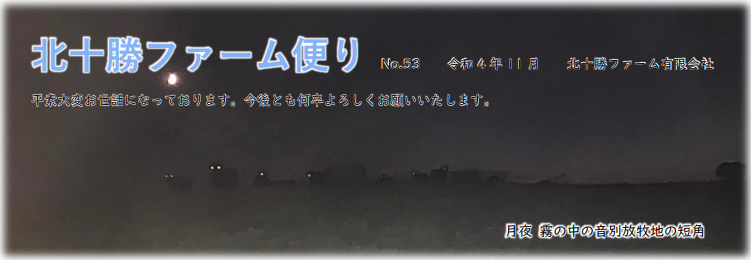

5 月 23 日に今年も記念碑の前でおまつりをしました。音別放牧地、採草地における安全祈願です。

この地に昔からいるたくさんの神様、仏様に感謝し、これからの放牧・採草シーズンを無事に過ごせるように見守ってくださいと心で呟きます。毎月17日に足寄本場にある馬頭様と畜魂碑の前で社員一同集まって手を合わせますが、放牧シーズン前のこの音別放牧地にある記念碑のおまつりは毎年の私たちの大切な行事です。

入牧はまだ2割程度しか進んでいませんが、気を引き締めて、牛も人も安全に作業を進めていきたいです。

繁殖牛の選抜について

繁殖牛の選抜について

私たちの牧場では、繁殖牛は現在のところ約220頭を基準としています。繁殖牛とは、子牛を産んで育ててくれる雌牛のことです。高齢の牛も増えてきたので、入れ替えのために育成牛の中から繁殖素牛(若牛)を選抜しました。

本牛(その牛自身)の体格・生まれてからの健康状態、その牛の母牛の性格・分娩能力・泌乳能力、父牛血統の頭数バランス、その牛の兄弟姉妹の枝肉成績、母牛の系統等…過去の反省も踏まえながら私たちなりの統計データと、代表の牛を見る目でしっかり選びました!

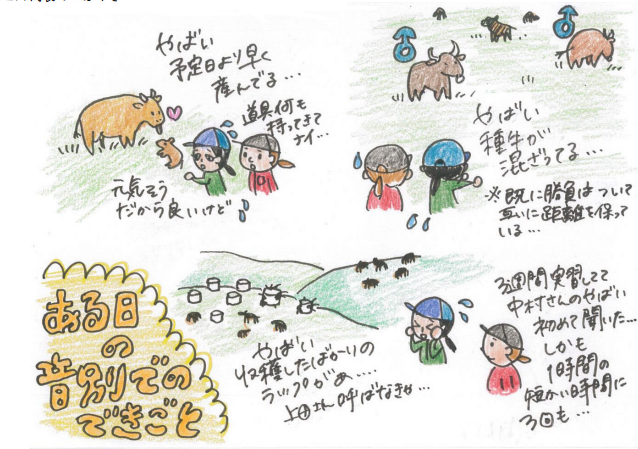

繁殖牛として選んだ牛さんには、何か不具合がない限り基本的に毎年種付けをして子供を産んでもらいます。成績が良く子育てのうまい子は、13産もしますが、この繁殖牛に一番大切な“安産かどうか”は、実際に産んでみないとわからないことなのです…どれだけ慎重に見極めて選んでも、その子自身の分娩能力というのは産んで初めてわかること。いざ迎えてみなければ何があるかわからないのがこの命をつなぐ妊娠・分娩の世界。逆子等の発生はなかなか予知できませんが、するっと自力で産めるかどうかや産乳能力、産子に対する気持ちの向き方、分娩後の他の牛や人に対する気持ちの向き方などを見て、継続して繁殖牛として活躍してもらうかどうかを判断します。

今年選抜した繁殖若牛たちには、わかりやすいように年ごとに色を変えてその子たちだけの連番をつけます。来年分娩してもらって、また次も子牛を産んで欲しいな、という子にはこの若牛のタグを外して、繁殖牛の連番のタグをつけなおし、本格的に繁殖牛として先輩方に仲間入り。

飼育頭数日本の 1 割という責任感をもって繁殖牛を選ぶ

飼育頭数日本の 1 割という責任感をもって繁殖牛を選ぶ

日本短角牛は、日本に約 8,000 頭しかいません。つまり世界でそれだけしかいないということです(そう書いた後で調べたら、令和 4 年4月の時点で 6,790 頭でした…

この 1 年でまた一段減ったようです。日本短角種はまき牛(自然交配)による季節分娩なのでこの時期はまだ少ないのかもしれませんが)。私たちの牧場の飼養頭数は約650頭ですので、日本短角牛という品種の1割弱を飼養していることになり(繁殖牛所有頭数としてはもっと割合は低いですが)、それを踏まえて牛作りをしていかないといけないと考えています。

お乳を生産物としているのであれば、種付けしてから9ヵ月強でその牛の産乳能力がわかりますが、お肉の場合は種付けしてから 3年経たなければ産まれた牛の枝肉成績がわかりません。昨年、すごく枝肉成績が良く、お客様にも喜ばれた牛の血統をさかのぼって、その母牛の系統が途絶えかけていたことにやっと気づいたということがありました。種雄牛は毎年何頭も子を残せるので、その特徴は目立ち易く改良も早いのですが、雌牛は 1 年に1~2頭しか子を残せませんし、その系統を濃く残すにはその娘を産んでもらう必要があり、産子の雌雄は本交だと自然任せ半分の確率です。肉牛の改良には長い時間がかかります。

黒毛和牛の枝肉成績、歩留まりの良さはたくさんの先人たちの努力の賜物だと思います。凍結精液による人工授精での種付けですので、改良のスピードも速く遺伝率もロース芯面積で5割と、ものすごい改良度になっています。短角牛は、夏山冬里と本交により、のんびり育ててきた印象があります。少なくとも、私たちは短角を飼い始めてまだ18年。短角ならではのゆっくりとした改良ですが、これからもっと勉強し分析し、改良に真面目に取り組んでいかなればいけません。

私たちは、お肉になってもらう為の牛を育て、生かしてもらっています。命を軽んじるつもりはなく、でも経済動物としてより良くなるように改善していくべきだとも思います。牛を食べたくないとは、私は思ったことがありません。生きていて美しく、食べて本当に美味しい、胸の奥が温かくなって、ありがとうと涙が出るような気持ちになり、食べたあと力が出る気がするからです。代表が掲げた「雄大な自然の優しさと厳しさ、そして人間の英知と努力その調和の中にこそ本物の農業、本物の食、本物のおいしさがある」という理念。私たちの牧場は、やっぱりこの言葉を目指しているのだなと感じています。